Ilustração Andressa Meissner

Design Carlos Eduardo Hara

E

Em maio de 2028, a Estação Espacial Internacional (ISS) vai começar a acabar. O módulo russo Zvezda (“estrela”), cujos foguetes disparam periodicamente para manter a ISS em sua órbita atual, a cerca de 400 km de altitude, será desativado. Com isso, a estação começará a ser puxada para baixo pela gravidade terrestre. Ela pesa 420 toneladas, o equivalente a um Boeing 747-8 totalmente carregado, mas sua queda será lenta: em maio de 2030, dois anos mais tarde, a estação ainda estará a 350 km de altitude. Mas aí chegará o primeiro dos três veículos Progress que vão decretar a morte da estação.

Essas naves serão acopladas à ISS e começarão a empurrá-la para baixo, fazendo com que caia mais rápido. Em setembro, a última tripulação irá embora – e aí a estação iniciará uma trajetória de queda mais forte. A agência espacial russa e a Nasa irão controlar o mergulho da ISS na atmosfera terrestre, onde ela será incinerada pelo atrito. O que sobrar cairá num ponto bem no meio do Oceano Pacífico, que já é usado como cemitério de satélites. Fim.

Terminará ali, no fundo do mar, a maior estrutura já construída no espaço pelo homem. A maior e a mais cara: ao longo das últimas duas décadas, a montagem e a operação da ISS consumiram mais de US$ 200 bilhões, divididos entre EUA, Rússia, Europa, Japão e Canadá. Esse é o principal motivo para o fim da estação.

A Nasa bancou a maior parte do projeto, e até hoje destina US$ 4 bilhões anuais, ou 17% do seu (apertado) orçamento, para a ISS. Ela custa caro. Acontece que, nos últimos 10 anos, a exploração espacial mudou: hoje, empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin conseguem operar a um custo muito mais baixo do que as agências estatais como a Nasa e a Roscosmos.

Mandar um astronauta ao espaço na cápsula Crew Dragon, da SpaceX, custa US$ 60 milhões – já na Orion, da Nasa, são US$ 291 milhões. A ideia é aplicar essa economia nas bases espaciais. “A Nasa não quer se comprometer com uma grande nova estação. O plano é apoiar estações comerciais menores”, diz Laura Forczyk, da consultoria espacial Astralytical.

A segunda razão para o fim da ISS é que ela tem dado problemas. Em julho de 2021, a nave russa Nauka disparou acidentalmente seu propulsor enquanto estava acoplada à estação, desalinhando a ISS em 45 graus. O problema voltou a acontecer em outubro, com uma espaçonave Soyuz (que levara um cosmonauta, um diretor de cinema e uma atriz da Rússia para gravar um filme na estação).

Mas o pior aconteceu em 30 de agosto de 2018, quando a Nasa detectou uma queda na pressão de ar dentro da estação. Avisou os seis tripulantes (três americanos, dois russos e um alemão), que acharam o problema: um furo de 2 milímetros na cápsula Soyuz acoplada à ISS. O buraco foi consertado, mas o caso deixou um clima ruim.

A explicação mais provável é que a Soyuz tivesse se chocado com alguma coisa ou apresentasse algum defeito. Mas a agência espacial russa disse que o buraco podia ter sido sabotagem, chegando a insinuar que seu autor poderia ser um dos tripulantes. Beira o absurdo. E mostra que, mesmo antes da atual tensão entre EUA e Rússia devido à Guerra da Ucrânia, a relação entre as duas potências já não estava bem.

A Nasa e a Roscosmos anunciaram que, mesmo com as sanções impostas à Rússia, a programação da ISS até 2024 será mantida, com mudanças pontuais (a Rússia e a Alemanha não vão mais fazer experimentos científicos conjuntos na estação, por exemplo). Dali para a frente, não se sabe. Uma possibilidade é que os russos se retirem totalmente, e a Nasa tenha de assumir sozinha a manutenção da estação (enviando veículos propulsores para mantê-la em órbita) e sua posterior desativação.

A primeira estação espacial foi a soviética Salyut 1, lançada em 1971. Oficialmente, o objetivo dela e das sucessoras era fazer pesquisas e servir de apoio para a exploração espacial. Verdade. Mas as Salyut também eram disfarces para o programa russo Almaz, de estações militares (veja quadro abaixo). Os americanos descobriram – e correram para fazer sua própria estação, a Skylab, que em 1973 já estava em órbita.

Em 1984, o então presidente Ronald Reagan anunciou o desenvolvimento de uma nova estação, a Freedom. Ao contrário da Skylab, pequena, a Freedom seria enorme e internacional: sua construção, prevista para durar dez anos, teria a participação das agências espaciais europeia, japonesa e canadense. Mas o Congresso americano, que é quem assina o cheque, resistiu.

Pouco antes, em 1983, Reagan já havia tentado aprovar o Strategic Defense Initiative, projeto tão maluco que foi apelidado de “Guerra nas Estrelas”: uma rede de satélites com lasers e mísseis interceptadores que poderiam anular um eventual ataque nuclear da URSS.

Aquilo era tecnologicamente inviável, não foi construido. E também atrapalhou o projeto da Freedom – que, quase uma década após seu anúncio, mal tinha saído do papel. Em 1986, os russos colocaram em órbita a estação Mir (“paz”), e assinaram um acordo de cooperação espacial com os EUA no ano seguinte.

Em 1993, os americanos anunciaram a fusão da Freedom com o projeto Mir-2, que estava em desenvolvimento. A ISS nascia ali. “Quanto vale ver dois antigos inimigos transformarem suas armas em meios para a exploração espacial e a busca de conhecimento científico?”, pergunta o astronauta Scott Kelly no livro Endurance: um ano no espaço (2017), onde narra seu período na estação. A ISS foi crucial para reduzir as tensões entre Rússia e EUA – e há até quem diga que deveria receber o Nobel da Paz.

Ao todo foram mais de 100 missões para colocar os componentes da estação em órbita, bem como dezenas de missões extraveiculares (as “caminhadas espaciais”) para montá-los. A ISS começou a ser construída em novembro de 1998, com o módulo Zarya (“amanhecer”). Duas semanas depois, veio o americano Unity (“união”). Em 2000 chegou o Zvezda – aquele do começo deste texto, que fornece propulsão e sistemas de suporte vital para a estação. Ela estava pronta para receber os primeiros hóspedes.

Nasce uma estrela

Em 31 de outubro de 2000, o americano Bill Shepherd e os russos Sergei Krikalev e Yuri Gidzenko rasgaram o céu a bordo da missão Soyuz TM-31. A viagem partiu do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e a Soyuz chegou à estação espacial após três dias de viagem. Shepherd, Krikalev e Gidzenko foram incumbidos de ativar uma série de sistemas para transformar aquilo num lugar habitável. Eles instalaram e ligaram geradores de oxigênio, purificadores de ar, banheiros.

Abasteceram a despensa da ISS e ligaram os computadores que gerenciam a estação. Inclusive o sistema de pilotagem, que raramente é controlado a bordo: quase tudo é feito do solo. Era a Expedição 1, a primeira de 66 realizadas até hoje (a 67a está marcada para o final de março, e levará três russos para a ISS).

O Brasil também fez parte dessa história, ainda que não como previsto inicialmente. Um ano antes do início da montagem da ISS, a Agência Espacial Brasileira (AEB) havia feito um acordo com a Nasa para fabricar e fornecer seis peças da estação. Em troca, o país ganharia o direito de enviar experimentos científicos para realização no espaço.

O negócio também incluía a participação de um astronauta brasileiro em pelo menos uma missão espacial. Após uma série de atrasos do Brasil, a Nasa desfez o acordo – sem que contribuíssemos com um parafuso sequer. Mas ao menos a viagem ocorreu. Em 2006, o tenente-coronel da FAB, Marcos Pontes (atual ministro de Ciência e Tecnologia) passou dez dias na estação espacial. Uma temporada brevíssima se comparada a uma missão oficial, que costuma durar entre cinco e seis meses.

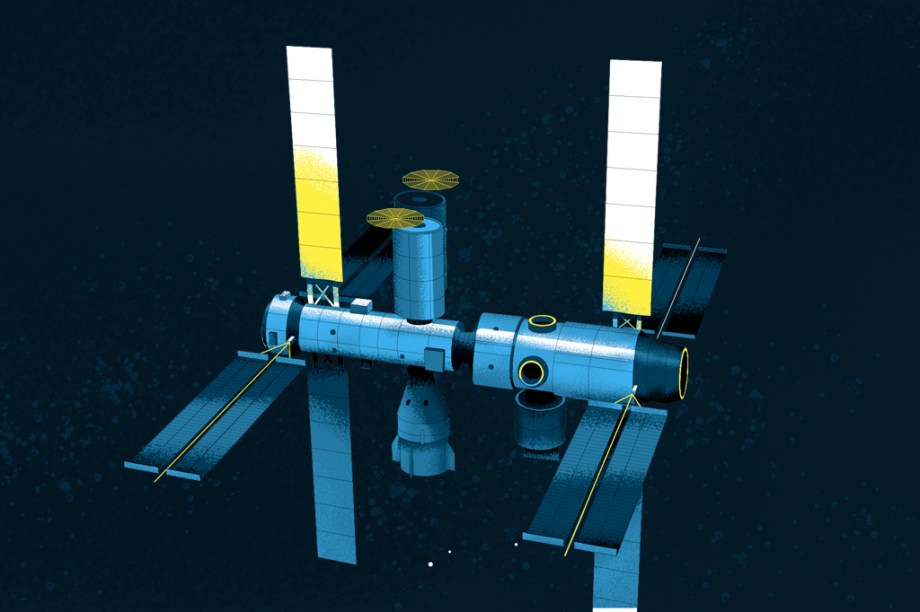

Além do Brasil, representantes de outros 18 países pisaram – ou melhor, flutuaram – na ISS. Foram mais de 250 pessoas. Em duas décadas de ocupação, a estação também cresceu. Hoje, seu tamanho equivale a um campo de futebol americano. São 109 metros de largura, 73 metros de comprimento e mais 20 metros de altura.

Ela é tão grande que, com céu limpo, é possível vê-la a olho nu aqui da superfície, conforme a localização (a Nasa mantém um site que mostra a posição da ISS em tempo real e diz quando ela estará na sua região). A estrutura dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Ou seja, o Sol nasce 15,5 vezes por dia para a tripulação, geralmente formada por seis pessoas.

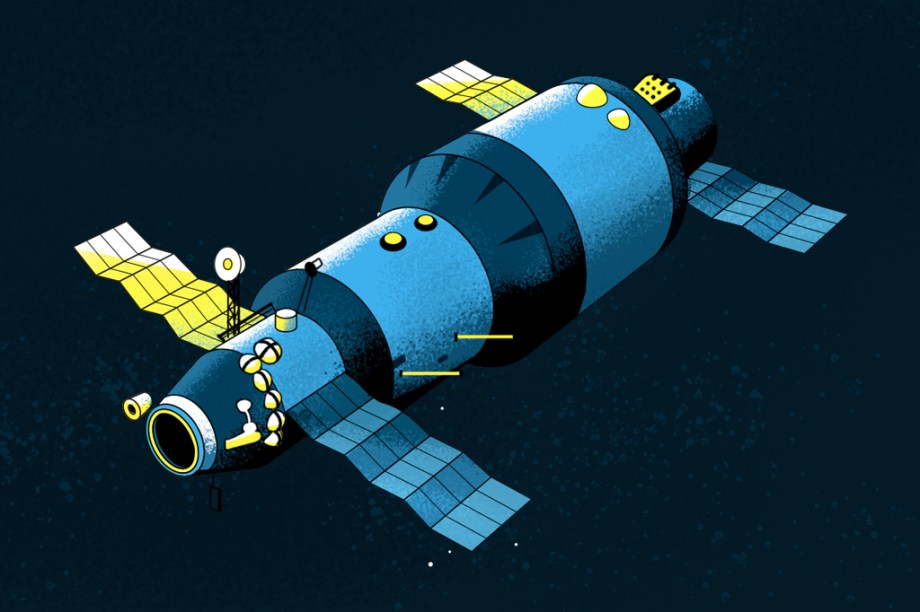

De longe, a ISS parece uma estrela cruzando o céu com rapidez. De perto, um aglomerado de latas de refrigerante gigantes. Ela tem 16 habitats interligados, um braço robótico para ajudar na acoplagem de novos módulos e oito “asas” com painéis solares cintilando à luz do Sol, como as pernas de um inseto gigante. É um laboratório onde astronautas realizaram mais de 2.300 experimentos de física, química, biologia, medicina. E um marco do entendimento geopolítico em prol da maior riqueza humana, a ciência.

A ISS é majestosa em todos os aspectos – e não há como seu fim não causar comoção. Quando ela queimar na atmosfera e seus restos caírem no Ponto Nemo (bem no centro do Pacífico, no meio do nada, a 2.688 km de distância das ilhas mais próximas), se encerrará a maior odisseia humana no espaço. A maior até agora. Porque uma nova era pode estar começando.

Da Gateway à realidade

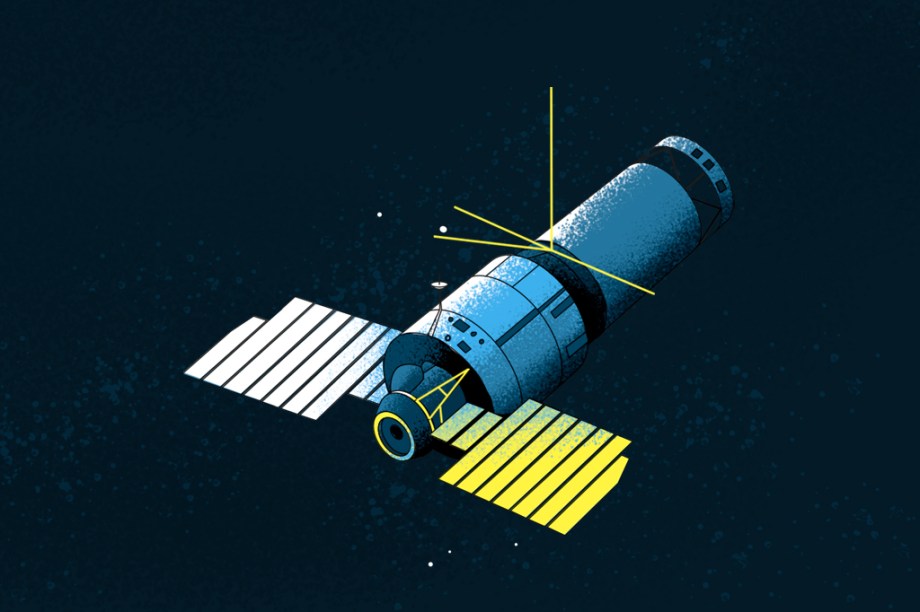

O homem não pisa na Lua desde 1972. Após quase cinco décadas, em 2017 a Nasa finalmente apresentou um plano concreto para voltar até lá: o programa Artemis, que pretende fazer um pouso lunar tripulado já em 2025. É um projeto ambicioso, e que nasceu mais ambicioso ainda: previa a construção de uma pequena estação espacial, a Gateway, para servir como ponto de parada entre a Terra e a Lua. Mas, em 2020, a Nasa resolveu retirar a estação do cronograma principal do Artemis – ela até poderá ser construída um dia, mas não tem mais uma data.

A ideia é mesmo passar a bola para a iniciativa privada. Em dezembro, a Nasa assinou contratos de desenvolvimento com três empresas aeroespaciais: a Blue Origin (do dono da Amazon, Jeff Bezos), a Nanoracks (que construiu o Bishop, um pedaço da ISS) e a Northrop Grumman (que opera as cápsulas Cygnus e fez parte do telescópio espacial James Webb).

A Nasa vai distribuir US$ 415 milhões para que as três desenvolvam seus respectivos projetos de estações espaciais – dos quais pelo menos um deverá estar em órbita antes de 2030. Esse dinheiro é só para tocar a parte teórica (construir e lançar uma estação, seja qual for, custará muito mais), mas há a expectativa de que as estações privadas consigam se sustentar pela exploração comercial do espaço (turismo, por exemplo).

Hoje pode até soar meio improvável. Mas companhias privadas já conseguiram cortar drasticamente os custos das missões espaciais ao criar novas tecnologias para seus foguetes e cápsulas. “Faz algum tempo que a competição entre empresas contribui de forma significativa para os avanços na ciência espacial”, diz a médica Thais Russomano, professora da King’s College de Londres e CEO da consultoria espacial InnovaSpace.

Em vez de bancar toda a operação de cada estação espacial, a Nasa alugaria uma ou mais vagas nela – como um trabalhador comum faz em um coworking. “Essa economia permitirá à Nasa se concentrar em retornar à Lua de forma mais sustentável e realizar suas missões interplanetárias”, diz Gary Jordan, relações-públicas da agência e apresentador do programa Houston We Have a Podcast.

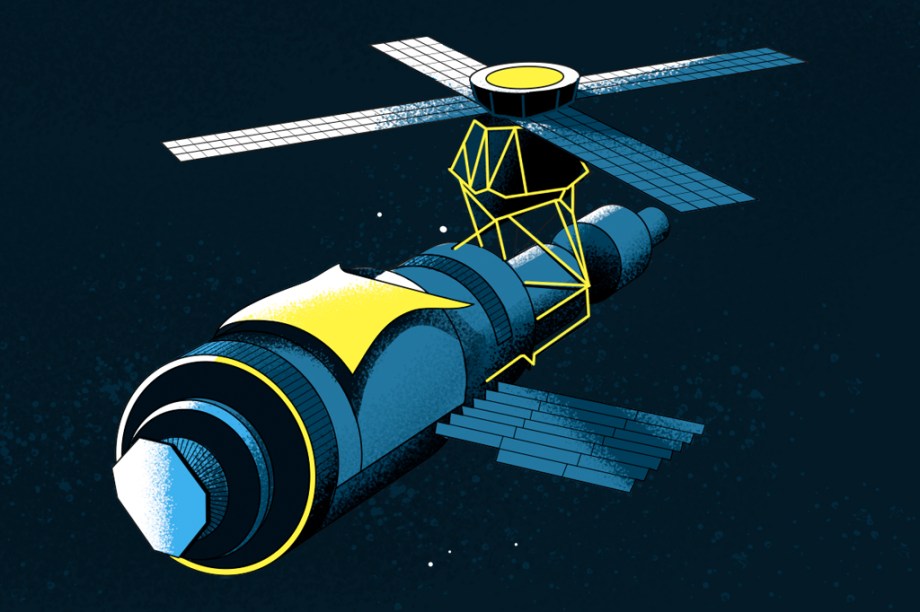

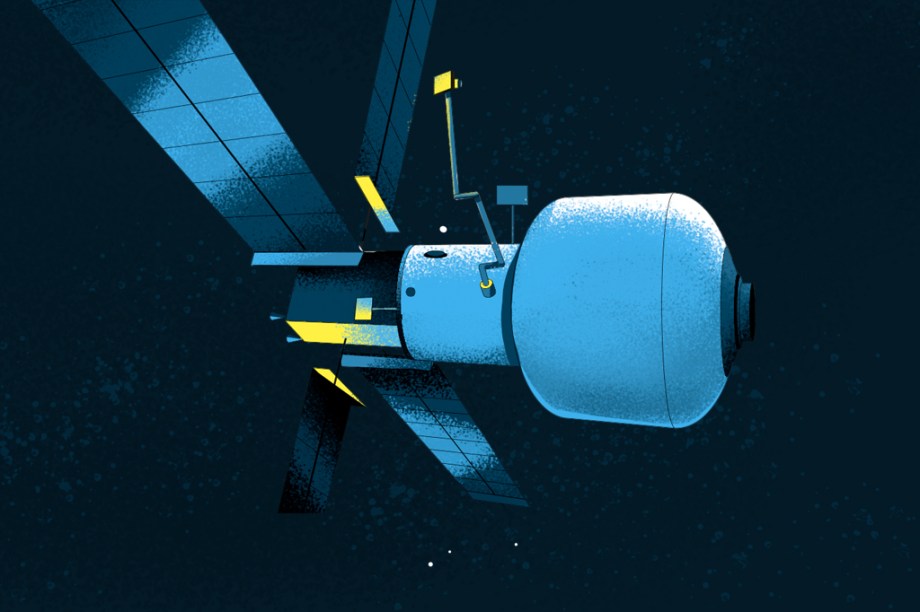

Das três estações em que a Nasa está apostando, a da Blue Origin é de longe a maior: foi projetada para ter 830 m3 de espaço interno, quase o mesmo da ISS. Se for construída e lançada como previsto, em 2030, ficará a 500 km de altitude (bem acima da atual órbita da Estação Espacial Internacional), e seus ocupantes verão o Sol nascer e se pôr 32 vezes por dia.

Ela terá capacidade para até 10 pessoas – e forte vocação comercial. “A Orbital Reef oferecerá serviços a clientes governamentais, industriais e de turismo, com custos competitivos”, diz a empresa em nota. A Blue Origin entra com os foguetes e as cápsulas para transporte; a estrutura da estação seria feita pela Sierra Space, que já desenvolveu um protótipo.

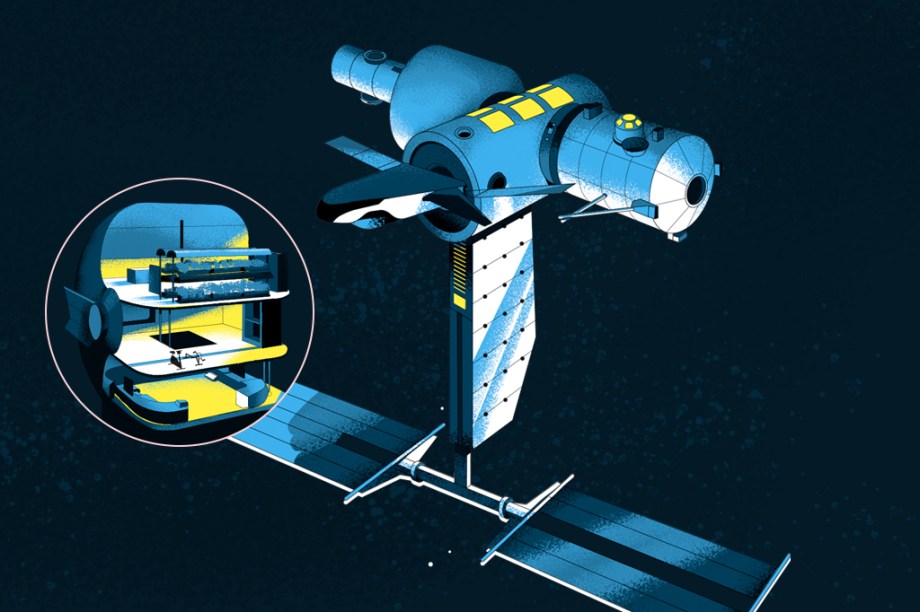

Ao contrário da ISS, formada por peças rígidas, ele é inflável: suas paredes são feitas de Vectran, uma malha plástica flexível extremamente resistente ao calor. A ideia é lançar a estação “murcha”, desmontada, e preenchê-la com ar só quando ela já estiver no espaço.

Esse é o mesmo conceito da Starlab, criada pela Nanoracks em colaboração com a Voyager Space e a gigante aeroespacial Lockheed Martin. Trata-se de uma estação bem menor, com 340 m3, e na qual a Nasa (talvez por isso mesmo) parece acreditar um pouquinho mais: a estação, cujo lançamento está previsto para 2027, recebeu US$ 160 milhões, contra US$ 130 milhões da Blue Origin.

Ela possui capacidade para quatro astronautas (incluindo turistas espaciais), um braço robótico e um laboratório. Já a estação espacial proposta pela Northrop Grumman toma como base os cargueiros Cygnus, que abastecem a ISS. E há a Axiom Space, empresa aeroespacial que planeja adicionar módulos à ISS até 2024. Quando a estação internacional chegar ao fim da linha, os pedaços da Axiom serão desacoplados e ficarão em órbita como uma estação independente.

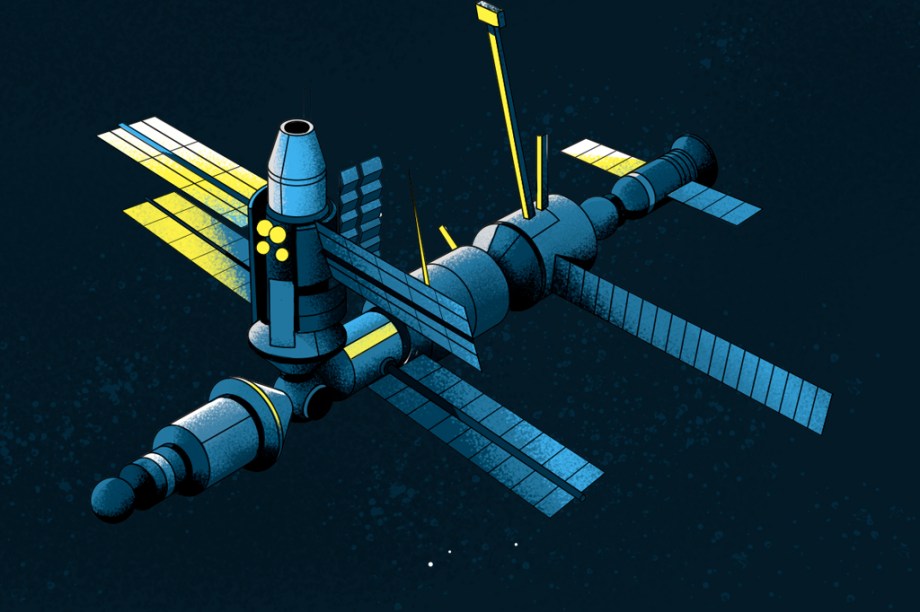

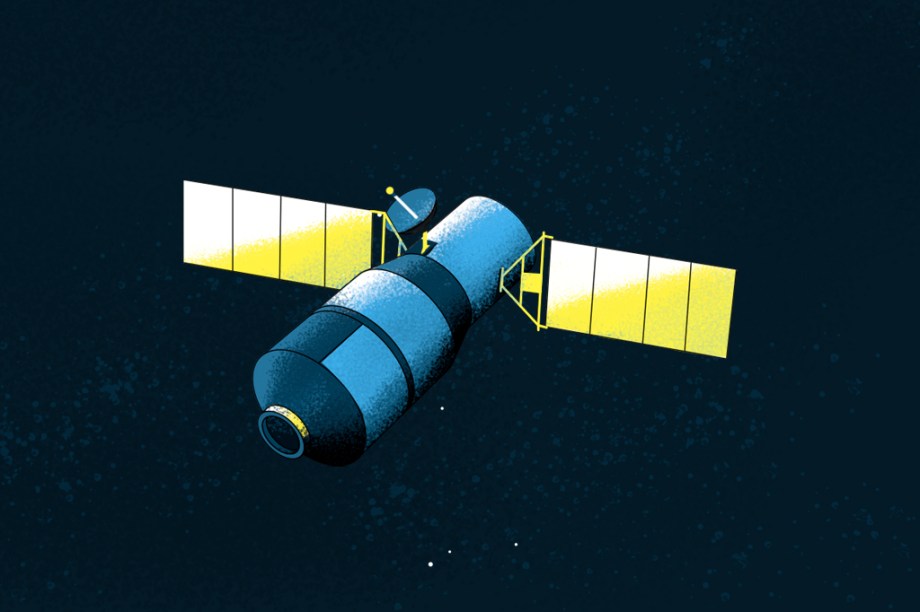

Toda essa ação também é uma tentativa de responder ao avanço da China, que pretende terminar de construir sua primeira estação real, a Tiangong (“palácio no céu”) , este ano. Ela terá apenas 110 metros cúbicos de espaço interno para os astronautas, mas uma estrutura externa considerável, com até 100 toneladas de massa total (1/4 da ISS). Seu primeiro módulo, que servirá de alojamento aos tripulantes, foi lançado em abril do ano passado. Ela deverá receber os dois últimos módulos, Wengtian e Mentian, até o fim de 2022 [veja infográfico abaixo].

Segundo a CMSA, a agência espacial chinesa, o sistema de propulsão da Tiangong é cinco vezes mais eficiente do que o utilizado para manter a Estação Espacial Internacional em órbita (além dos disparos do módulo Zvezda, a ISS usa os foguetes das naves russas Progress, que a visitam periodicamente). A estação chinesa não será tão aberta quanto a ISS, mas terá alguma dimensão internacional: a Agência Espacial Europeia (ESA) já começou a treinar astronautas para futuras missões a bordo da Tiangong.

A Rússia também não está parada. O país afirmou que cogita deixar a ISS já em 2024, como resposta às sanções econômicas que sofre aqui na Terra. E sua agência espacial disse que já está construindo o primeiro módulo de uma nova estação espacial russa – que poderia entrar em órbita em 2025.

A Roscosmos publicou um vídeo mostrando esse suposto módulo, mas não deu maiores detalhes. Ela pode estar blefando; mas também pode surpreender. Como a China, que em 2019 pousou a sonda Chang’e 4 no até então inexplorado lado oculto da Lua – e só informou o mundo a respeito da missão quando ela já estava consumada.

A ISS caminha para o fim; mas as estações espaciais estão longe da extinção. Elas são instrumentos científicos importantes, peças militares valiosas, demonstrações de poder tecnológico. São, acima de tudo, o mais perto que a humanidade conseguiu chegar da colonização do espaço. E isso vale qualquer esforço. “Eu me preparei por 30 anos. Trinta anos…”, conta à Super o astronauta canadense Chris Hadfield, que passou 166 dias na estação, em 2012, e voltou transformado.

“A ausência de peso é muito mais natural do que a gravidade. Quando retorna à Terra, você pensa: por que está tudo esmagado no chão por uma força opressora?”, diz ele, que também destaca o poder agregador da ISS. “São 15 países que nem sempre se entendem, veja a Rússia e os EUA agora. Mas mesmo assim, todos os dias, 24 horas por dia, por mais de duas décadas, nós cooperamos na estação.”

“Conforme nós começarmos a nos afastar mais da Terra, isso será muito importante. Quando a Lua começar a ser colonizada, quais leis valerão nela? Se você matar alguém lá, em qual corte será julgado? Como determinar quem é dono de cada área, em cada planeta? Essas discussões aconteceram na ISS. Então ela não é apenas um caldeirão científico. É uma experiência geopolítica também”, diz Hadfield. As estações espaciais não são só bases para nos ajudar a desbravar o cosmos. Também são tentativas de fazer algo igualmente difícil: ensinar a humanidade a viver em harmonia.